現在、アジアのサッカー界は日本がリードしていると言ってもいいだろう。だが、かつては韓国の前に歯が立たない時代があった。さらに時代をさかのぼれば、中国の悠久の歴史に思いを馳せざるを得ない。蹴球放浪家・後藤健生は東アジアカップで中国文明のすごさを思い知った!

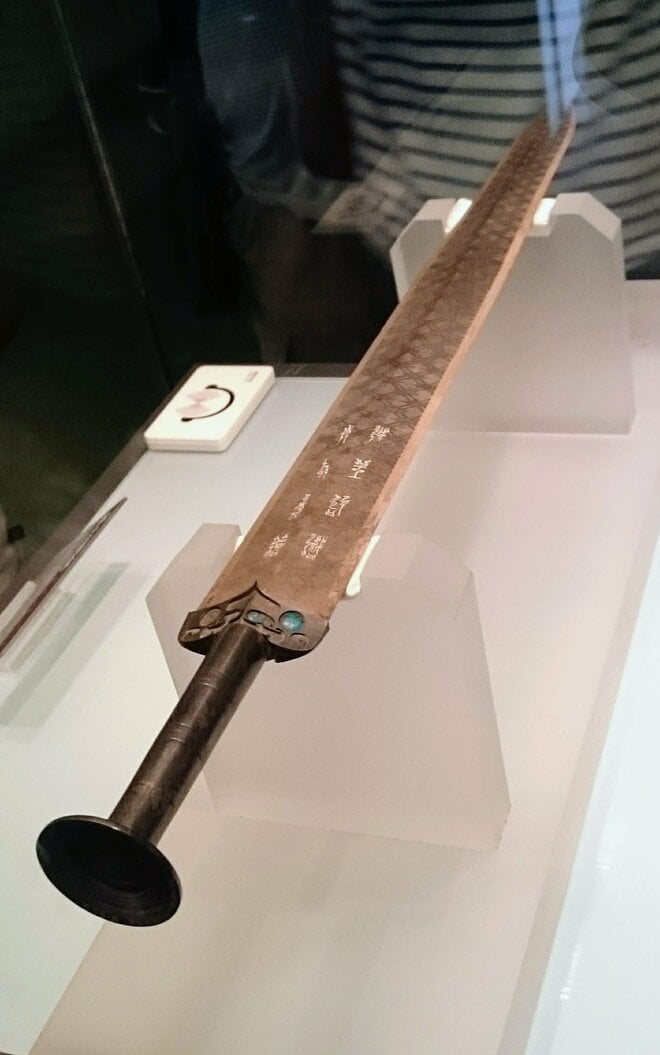

■美しい輝きを放った「縄文時代」の剣

「天勾践を空しうすること莫れ」という成句をご存じでしょうか? 「時に范蠡無きにしも非ず」と続きます。「てんこうせんをむなしうすることなかれ、ときにはんれいなきにしもあらず」と読みます。

中国の春秋戦国時代、現在の江蘇省にあった「越」の国が隣国「呉」に滅ぼされ、越王の勾践が捕らわれの身となりますが、部下の范蠡の助けを得て国を再興して逆に「呉」を滅ぼすという中国の故事です。「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」という言葉も、このときの故事から生まれました。

その「勾践の剣」というものを見たのは2015年の8月にEAFF東アジアカップ(現、E-1選手権)が中国湖北省の武漢で開かれたときのことです。

「勾践剣」は武漢市東部、東湖の湖畔にある湖北省博物館に展示されていました。

越の宝物が武漢にあるのは、その後、越が湖北省を本拠とする「楚」に滅ぼされ、剣も戦利品として楚に持ち帰られたからです。8本あったとされる勾践の剣の1本が1965年に湖北省荊州市から出土したのです。

春秋戦国時代といえば西暦紀元前のこと。勾践は紀元前496年の生まれとされていますから、今から2500年ほど前。日本で言えば縄文時代のことです。

しかし、僕の目にあるガラスケースに入った勾践が自ら作成したとされる銅剣は、まるで最近作られたもののように黄色く美しい輝きを放っており、とても2500年も前のものには見えませんでした。しかし、これは紛れもない本物。硬さも十分に保っているそうです。

恐るべし、中国古代文明!