サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト・大住良之による、重箱の隅をつつくような「超マニアックコラム」。今回のテーマは「ドイツ」。

■唯一の「世界への窓」から欧州へ

それにしても入社1か月の社員に2週間近くの休暇を与えるなど、当時のベースボール・マガジン社はとても鷹揚な会社だったし、池田社長は、身体的にだけでなく、心も「太っ腹」な人だった。しかも、帰国して月刊誌の編集が済んだら、書いた記事に対し、社員であるにもかかわらず「原稿料」を払ってくれるという。私の「自腹(いや、「親腹」か)」は、たちまち回復するという、願ってもない話だったのである。

この大会の現地取材のチーフであったTさん、編集長、Yさん、そして私の4人がドイツに行くことになり、東京の編集部に残るのは、Hさんと、アルバイト2年目のCさんの2人だけになった。Cさんは後に社員となり、私が『サッカー・マガジン』を離れた1982年から16年間にわたって編集長を務めることになる。

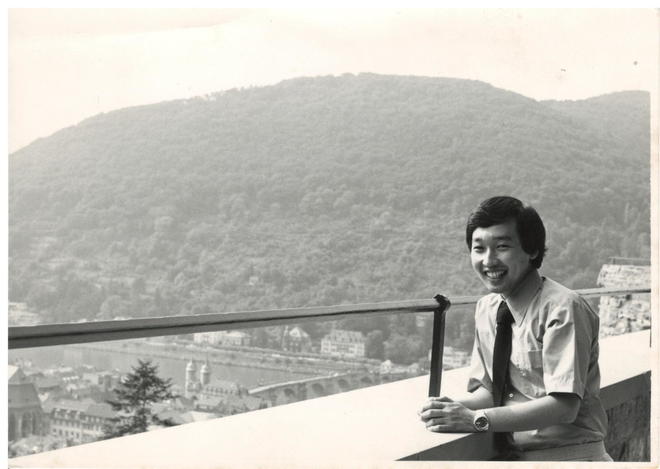

「アエロフロートはひどい。食事もまずい」という評判だった。だがなにしろ初めての飛行機、初めての海外旅行である。比較のしようがなかったし、機内食については、キャビアがついていたので驚いた覚えがある。フランクフルト行きの便に乗り換えたモスクワの空港は、木造で、山小屋のような雰囲気だった。羽田を朝11時40分に出発、フランクフルトに到着したのは、同じ6月12日の午後6時半だった。

そう、当時の東京からの唯一の「世界への窓」は羽田空港だった。成田空港はまだ建設反対闘争の真っ最中で、開港は4年後、1978年ワールドカップの直前になる。当時は「海外旅行」は人びとの「夢」だったから、出発時には、家族だけでなく友人もこぞって羽田空港まで送りに行くのが当然だった。前年の「第一次オイルショック」の影響で1ドルは300円近くまで下落しており、海外に行くというだけで大事件だった時代なのだ。